モバイルバッテリーを学校設置するメリットやデメリット、選び方を解説|コラム

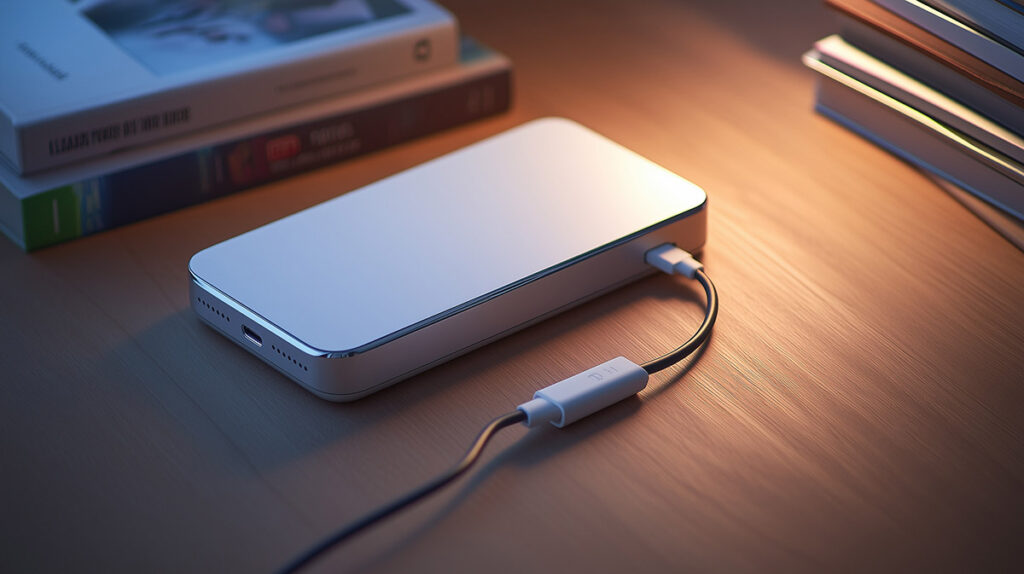

GIGAスクール端末の普及により、授業中や登下校時のバッテリー切れが課題となっています。そこで安全かつ効率的な充電環境を整える手段として、注目されているのがモバイルバッテリーの学校設置です。

本記事では、モバイルバッテリーを学校に設置するメリット・デメリットや選び方、事例を交えて学校に適した運用方法を解説します。

モバイルバッテリーの学校設置が必要とされる背景

GIGAスクール構想により1人1台の端末が普及した今、学校現場ではさまざまな課題が浮き彫りになっています。

モバイルバッテリーの学校設置が必要とされる背景は、以下3つです。

- GIGAスクール端末(学習用端末)の充電切れで学習が中断する

- 生徒の充電忘れが頻発し授業に支障が出ている

- 災害時の非常用電源として備えが求められる

GIGAスクール端末(学習用端末)の充電切れで学習が中断する

GIGAスクール端末は、バッテリー消耗や経年劣化によって充電切れが起こったときに、学習が中断することがあります。

とくにオンラインでの協働学習は端末に高負荷がかかりやすく、試験中に電源が落ちて公平な評価が難しくなったり、グループワークが中断してしまったりするケースが少なくありません。

生徒が学習に集中し、誰ひとり取り残されない環境を整えるには、必要なときにすぐ利用ができるモバイルバッテリーの整備が有効です。

生徒の充電忘れが頻発し授業に支障が出ている

生徒の充電忘れは、学校で日常的に発生する課題です。

授業開始時に複数の生徒から充電切れの申告があると、対応に追われ進行が滞り、クラス全体の学習効率が低下します。また、バッテリー切れへの不安が集中力を妨げ、教員にとっても心理的負担となります。

学校にモバイルバッテリーを設置すれば、教員は本来の教育活動に専念でき、生徒も安心して学習に取り組めるでしょう。

災害時の非常用電源として備えが求められる

災害による停電時、学校に設置したモバイルバッテリーは、非常用電源としても機能します。

多くの学校は指定避難所に位置づけられており、災害発生時には多くの住民が身を寄せます。安否確認や情報収集に欠かせないスマートフォンへの充電需要は急増するものの、停電下の電源確保は難しいのが実情です。

モバイルバッテリーは平常時に生徒の学習を支え、非常時には地域住民のライフラインとなります。学校への設置は、教育と防災を両立できる価値ある投資といえるでしょう。

モバイルバッテリーを学校設置するデメリット

ここでは、モバイルバッテリーを学校設置する際に考慮すべきデメリットを解説します。

- 導入費や交換費などのコストが発生する

- 盗難・紛失・破損リスクへの対策が必要になる

事前にデメリットを把握して対策を検討しておくと、導入後のトラブルを防ぎ、スムーズな運用が実現できるでしょう。

導入費や交換費などのコストが発生する

モバイルバッテリーの学校設置には、本体の導入費や交換費などのコストがかかります。バッテリーは消耗品であり、数年単位での定期的な交換は避けられません。

しかし、モバイルバッテリーのレンタル・シェアリングサービスを利用すると、コスト負担が軽減できます。各導入形態のコストを比較検討し、教育現場にとって長期的に価値がある方法を選ぶのが重要です。

盗難・紛失・破損リスクへの対策が必要になる

モバイルバッテリーは、生徒による盗難や紛失、落下による破損のリスクを伴います。

未然に防ぐには、貸出・返却を管理するシステムの整備が必要です。また、故意の破損や紛失時の対応を含む明確な運用ルールを定め、全生徒に周知するのが安全かつ継続的な運用につながります。

モバイルバッテリーを学校設置するメリット

ここでは、モバイルバッテリーを学校設置すると得られるメリットを解説します。

- 授業の中断を防ぎ、ICT教育の質が向上する

- 教員の充電管理・貸出対応の負担を軽減できる

- 初期費用を抑えて導入できる

メリットを知ることで、モバイルバッテリーの設置が現代のICT教育環境においていかに価値の高い投資であるかがわかり、導入を検討しやすくなるでしょう。

授業の中断を防ぎ、ICT教育の質が向上する

モバイルバッテリーを学校に設置すると、バッテリー切れによる授業の中断を防ぎ、ICT教育の質が高められます。

充電切れへの不安から解放され、生徒は学習に集中でき、教員も授業計画を滞りなく進められます。電源確保が難しい校外学習でも、安心して端末を活用できるのもメリットです。

充電環境への投資は生徒の集中力を維持し、ICT教育の可能性を最大限に引き出すための基盤整備といえるでしょう。

教員の充電管理・貸出対応の負担を軽減できる

ICカード認証や専用アプリと連携したモバイルバッテリーを導入すると、貸出・返却管理が自動化でき、現場の負担軽減が可能です。

システムは「誰が、いつ、どのバッテリーを利用したか」を自動で記録・管理するため、教員が台帳に記入する必要がありません。結果、教員は授業準備や生徒指導などの本来の教育活動に専念できます。

教員の働き方改革が求められるなか、管理業務のシステム化は合理的かつ有効な手段といえるでしょう。

初期費用を抑えて導入できる

モバイルバッテリーの導入は、高価な機器を一括購入する方法だけではありません。レンタルサービスを活用すると、大規模な初期投資をせずに整備できます。

レンタルサービスは設置からメンテナンス、消耗したバッテリーの交換までを事業者が担うため、学校側の負担は月々の電気代や利用料に限られます。

また、図書室や生徒ホールに1台だけ設置して効果を検証するといったスモールスタートも可能です。生徒の利用実態や費用対効果を踏まえて段階的に導入すれば、失敗リスクを抑えつつ、最適な運用体制が整えられるでしょう。

モバイルバッテリーの学校設置を開始する前に整理すべきこと

モバイルバッテリーは学校設置前に、運用ルールや管理体制を整理しておくのが重要です。以下では、学校設置前に、必ず整理すべきことを解説します。

- 利用資格・貸出時間・台数制限の基準を定める

- 破損・紛失時の責任範囲と報告フローを明確にする

- 安全な使い方や禁止事項などを文書化する

あらかじめ準備し、安全かつ公平な運用を実現しましょう。

利用資格・貸出時間・台数制限の基準を定める

限られた台数のモバイルバッテリーを全校で公平かつ効率的に活用するには、基本ルールを明確に定める必要があります。

ルールが曖昧なまま運用を開始すると、一部の生徒による長時間利用や貸出場所の混雑などの問題が発生します。また、校外への持ち出し可否を決めておかないと紛失しかねません。

最初は厳格なルールで開始し、貸出回数やピーク時間などの利用データを分析しながら柔軟に調整していくとよいでしょう。

破損・紛失時の責任範囲と報告フローを明確にする

モバイルバッテリーを学校に設置する前に、破損・紛失時の責任範囲と報告フローを明確にする必要があります。

責任範囲が不明確なままでは、危険な状態のバッテリーを放置するおそれがあります。

たとえば「自然故障は学校負担」「故意による破損は家庭が修理費を一部または全額負担」といった基準を設けることが有効です。

また「破損や紛失に気づいた際は、担任に報告する」という報告フローを義務づけることも重要になります。

安全な使い方や禁止事項などを文書化する

モバイルバッテリーを学校に設置する前には、安全な使い方や禁止事項などを明確に文書化しておくのが重要です。

モバイルバッテリーは、誤使用や異常の放置による火災リスクを抱えています。たとえば「高温になる場所で充電しない」「異なるケーブルを使用しない」などの禁止事項を明記すると効果的です。

また、異常に熱いといった兆候がある場合は直ちに使用を中止し、教員に報告させる旨をルールに盛り込みましょう。

学校設置に向けたモバイルバッテリーの導入方法

モバイルバッテリーを学校に設置する方法は、主に2つです。以下では、各方法の特徴を解説します。

- 学校が一括購入して貸与する

- レンタル・シェアサービスを活用する

両者を比較・理解したうえで、自校の状況に合った導入方法を検討しましょう。

学校が一括購入して貸与する

モバイルバッテリーの導入方法のひとつは、学校が一括購入して貸与する方法です。

一度購入すると学校の資産となるのが特徴です。また、信頼性の高いMCPC認証を取得した製品や生徒利用を想定した耐衝撃性のある製品など、学校側が主体的に機種を選定できる点も強みといえます。

一方で、導入時にはまとまった購入費が必要で、貸出管理・定期点検・消耗品交換などを教員が担う管理体制を構築しなければなりません。

十分なICT関連予算が確保でき、教員による管理体制を整備できる学校に適した方法です。

レンタル・シェアサービスを活用する

モバイルバッテリーの導入方法のもうひとつは、事業者が提供するレンタル・シェアサービスを活用する方法です。

レンタル・シェアサービスは、一括でモバイルバッテリーを購入する必要がないため、初期費用を抑えられます。また、設置やバッテリーの補充・交換、故障時のメンテナンスを事業者が代行するため、学校側の管理負担はほぼ発生しません。

ステーションを1台だけ設置して、利用状況を確認しながら増設できるため、効果を検証しながら導入したい学校に適した方法です。

学校設置するモバイルバッテリーの選び方

学校にモバイルバッテリーを設置する際には、選び方を知っておくのが大切です。以下では、学校に設置するモバイルバッテリーの選び方を4つ解説します。

- 安全規格や認証を満たしているか

- 生徒が簡単に操作できるか

- サポート体制が充実しているか

- 容量と出力が利用端末に適しているか

安全かつ導入効果を最大化するためにも、基準を踏まえた製品選定をおこないましょう。

安全規格や認証を満たしているか

モバイルバッテリーを学校に設置する際には、PSEマークの表示がある製品を選びましょう。PSEマークは、電気用品安全法によって電気用品の安全性が満たされていることを示すマークです。

さらに信頼性を高めたい場合は、MCPC認証取得の製品を推奨します。MCPC認証はUSBの適切な充電制御や保護機能が試験・証明されており、保護者への説明責任を果たすうえでも有効です。

価格だけで判断せず、安全認証を必須条件とすることが、安心できる運用につながります。

生徒が簡単に操作できるか

モバイルバッテリーを学校に設置する際には、生徒が直感的に操作できるシステムや製品を選ぶのが重要です。

操作が複雑だと利用が進まず、休み時間が手続きで終わってしまうおそれがあります。

たとえば、バッテリー残量が一目でわかるLEDランプや充電ケーブルが一体化されたモデルは、使いやすさを判断するポイントです。

さらに、本格導入前にデモ機を生徒に試用してもらい、フィードバックを反映させると、最適なシステムを選定できるでしょう。

サポート体制が充実しているか

モバイルバッテリーは、サービスの保証内容やトラブル発生時のサポート体制を事前に確認しておくのも重要です。

サポート体制が不十分だと、故障品の交換に時間がかかり、貸出可能台数が減少します。また、バッテリーの膨張といった安全に関わる問題が起きた際に、迅速な対応が得られなければ重大な事故につながるおそれもあります。

契約前にはバッテリーの交換の有無や導入実績、対応スピードなどを確認し、安心して運用できるサービスを選定しましょう。

容量と出力が利用端末に適しているか

モバイルバッテリーを学校に設置する際には、バッテリーの容量(mAh)と出力(W)が端末の仕様を満たしているかを確認するのが重要です。

容量と出力が不足している場合、接続しても充電が進まない事態を招きかねません。仕様書を必ず確認し、自校の端末に適した製品を選定しましょう。

モバイルバッテリーChargeSPOTの導入事例

ここでは、日本設置数シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリング「ChargeSPOT(チャージスポット)」の導入事例を紹介します。

利用者層が学生と重なるアパレル企業と実際に導入を決定した大学の事例は、学校におけるモバイルバッテリー設置の検討材料になるでしょう。

株式会社ウィゴー

若者向けアパレルブランドのWEGOは、主な顧客層である10代〜20代の認知度アップを図るために、全国の店舗にChargeSPOTを導入しました。

導入した結果、ChargeSPOTのアプリで店舗を知ってもらったり、小さなバッグでファッションを楽しむ顧客の利便性が上がったりするなどの効果を実感しています。

【株式会社ウィゴー様】10代〜20代への認知度アップと集客強化に貢献!

近畿大学

近畿大学は、充電需要が高い学生の利便性向上と災害対策強化を目的に、福岡キャンパスにChargeSPOTを導入しました。学校として自分のパソコンやタブレットを持参するように推奨しているなかで、充電需要に応える取り組みとなっています。

利用は専用アプリのほか、PayPayやd払いなど主要な決済手段にも対応可能です。また、災害時には最大48時間無料開放されるように設定されています。

本事例は、学生のキャンパスライフを支えると同時に、防災インフラとしても機能する取り組みであることがわかります。

引用元:福岡キャンパスがモバイルバッテリーのシェアリングサービスを導入 学生の利便性向上と災害対策強化を目指す | NEWS RELEASE | 近畿大学

学校の充電環境を整備するならChargeSPOTがおすすめ

学校にモバイルバッテリーを設置する方法で、運用や管理の負担を最小限に抑えたいならモバイルバッテリーシェアリングサービスの活用が効果的です。バッテリーの補充・交換やメンテナンスを事業者に任せられるため、教員が日常業務の合間に管理を担う必要がありません。

「ChargeSPOT(チャージスポット)」は、日本全国設置数シェアNo.1を誇るモバイルバッテリーシェアリングサービスです。大学や商業施設への導入実績があり、大規模災害時には48時間無料開放し、教育現場の防災インフラとしても機能します。

学校現場での効率的かつ安全な充電手段として、ChargeSPOTの導入を検討してみてはいかがでしょうか。