便利だけど大丈夫?スマホ急速充電のデメリットと正しい付き合い方|コラム

スマホの急速充電は便利であるものの「バッテリー寿命を縮めるデメリットがあるのでは?」と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、スマホの急速充電が持つデメリット・メリットのほか、バッテリーの劣化を防ぐ正しい充電方法や充電機器の選び方などを詳しく解説します。

急速充電の仕組みやデメリット・メリットを理解し、スマホを安全かつ効率的に充電する知識を身につけましょう。

スマホの急速充電と通常充電の違い

急速充電と通常充電の大きな違いは、充電速度とバッテリーへの負荷の大きさです。

急速充電は電圧や電流の値を大きくして、一度に供給する電力を高め、充電時間を短縮します。しかし、急速充電はスマホのバッテリー内部で化学反応を活発化させ、通常充電よりも高い熱を発生させます。リチウムイオンバッテリーは高温環境に弱く、熱による負荷が積み重なるとバッテリーの劣化を早め、寿命を縮めかねません。

外出前に短時間で充電したいときは急速充電が便利であるものの、就寝中といった時間に余裕があるときは、発熱を抑えられる通常充電を選びましょう。

スマホを急速充電する3つのデメリット

スマホの急速充電は便利であるものの、注意したいデメリットが3つあります。

- バッテリーの寿命が縮む可能性がある

- 充電中のスマホ本体が発熱しやすくなる

- 規格違いによる発火・故障リスクがある

急速充電のデメリットを知ると、急速充電がよくない理由が明確に理解できるでしょう。

バッテリーの寿命が縮む可能性がある

スマホの急速充電をおこなうと、バッテリーの寿命を縮める可能性があります。

急速充電は高い電力を供給するため、バッテリーに負荷がかかり、通常充電よりも高温になりやすいです。

リチウムイオンバッテリーは高温状態が続くと内部の部品が劣化し、電気を蓄えられる最大容量は徐々に減少していきます。結果、フル充電をしても電池の減りが早い状態になり、バッテリーの寿命が縮まります。

リスクを避けるには、緊急時以外は急速充電を使わないようにしましょう。

充電中のスマホ本体が発熱しやすくなる

急速充電中は、バッテリーだけでなくスマホ本体が著しく発熱しやすくなります。

とくに、充電中に動画視聴やゲームなどの操作をおこなうと、CPUは高い熱を発します。高温状態が頻繁に続くと、ディスプレイや基盤など他の部品にもダメージが蓄積されかねません。

充電中は極力アプリの操作を控え、風通しのよい涼しい環境で充電しましょう。

規格違いによる発火・故障リスクがある

スマホ本体や充電器、ケーブルの急速充電規格があってない場合、発火や故障といった深刻なリスクが伴います。

とくに、安価で安全保護機能が不十分な非認証品の製品を使用すると、電力制御がうまく働かず、過剰な電流が流れてしまう危険性があります。

スマホ本体が故障する原因となるため、純正品や信頼性の高いメーカーの製品を選びましょう。

スマホを急速充電する3つのメリット

スマホの急速充電はデメリットがある一方、以下のようなメリットもあります。

- 充電にかかる時間を大幅に短縮できる

- バッテリー切れでもすぐに使えるようになる

- 複数のデバイスを効率よく充電できる

急速充電のメリットがわかると、状況に応じて充電方法を使い分け、時間を有効に活用できるでしょう。

充電にかかる時間を大幅に短縮できる

スマホの急速充電は、充電にかかる時間を大幅に短縮できます。

たとえば、iPhoneやAndroid機種の一部では急速充電の場合、30分間に0%から約50%まで回復するため、短い時間でも十分なバッテリー量が確保できます。

なかなか充電されず操作ができないというストレスから解放されるため、緊急時には便利な機能といえるでしょう。

バッテリー切れでもすぐに使えるようになる

急速充電はバッテリー切れ状態からでも短時間で充電をおこない、通話やメッセージの確認など、最低限の操作ができるレベルまで回復させます。

急速充電の「ゼロからのリカバリー能力」の高さは、通常充電では得られないスピード感があり、緊急時には便利な機能です。

急速充電に対応したモバイルバッテリーをひとつ携帯していると、緊急時に信頼できるライフラインとなるでしょう。

複数のデバイスを効率よく充電できる

急速充電は、スマホ以外の複数のデバイスを効率よく充電できるのもメリットのひとつです。

高出力タイプの急速充電器には、USB-CやUSB-Aなど複数のポートが搭載されているものが多く、1台でスマホ・タブレット・ノートPCなどさまざまな機器を同時かつ短時間で充電できます。

急にスマホとPCを同時に充電したいと思っても、ひとつの充電器があれば十分対応できるため、効率的に充電ができるでしょう。

スマホバッテリーの劣化を防ぐ正しい充電方法

スマホの急速充電は難しい設定をせず、少しの意識でバッテリーの寿命が大きく変わります。

ここでは、スマホバッテリーの劣化を防ぐ4つの正しい充電方法を解説します。

- 充電しながらのスマホ操作は避ける

- 高温・低温環境での充電は避ける

- バッテリー残量0%や100%で放置しない

- 不必要な急速充電をしない

スマホバッテリーの劣化を防ぐ充電方法を実践すると、バッテリーの劣化を遅らせ、スマホを長く使い続けられるでしょう。

モバイルバッテリーの正しい充電方法とは?長く使うための方法や商品の選び方を解説

充電しながらのスマホ操作は避ける

スマホバッテリーの劣化を防ぎたいなら、充電しながらの操作はやめましょう。

充電中はバッテリー自体が熱を持つものの、同時に動画視聴やゲームなど負荷の高いアプリを操作すると、CPUも高い熱を発生させます。2つの熱が生じると、スマホは単独で充電するよりも高温になり、バッテリーの劣化を著しく加速させてしまいます。

急ぎの用でなければ充電が終わってから操作したり、一旦ケーブルを抜いてから使ったりするなど、少しの工夫がバッテリーの劣化を防ぐでしょう。

高温・低温環境での充電は避ける

スマホバッテリーの劣化を防ぐには、極度な高温または低温の環境下での充電を避けましょう。

リチウムイオンバッテリーは高温環境であるほど化学反応を起こし、内部部品の劣化を促進し、寿命を縮める原因となります。一方、低温環境ではバッテリー内部の抵抗が増加し、充電効率が低下するだけでなく、バッテリーに余計な負荷をかけます。

直射日光が当たる場所や冬の屋外など、極端な温度環境での充電は避けましょう。

バッテリー残量0%や100%で放置しない

スマホバッテリーの劣化を防ぐには、バッテリー残量0%や100%での放置をやめましょう。

リチウムイオンバッテリーは、残量が空の状態や満タンの状態で電圧が高くなり、負荷がかかりやすい性質を持っています。とくに、就寝中に充電ケーブルを挿したまま、朝まで100%の状態で放置するのは典型的なNG例です。

しかし、近年のiPhoneには「バッテリー充電の最適化」、Androidには「アダプティブ充電」という機能が搭載されています。各機能は満充電になる時間を自動で調整するため、設定をオンにしておくのがおすすめです。

理想は残量20%〜80%の範囲を保つことですが、「0%になる前に充電し、100%になったら早めに抜く」と意識するだけでも効果を期待できるでしょう。

不必要な急速充電をしない

スマホのバッテリーの劣化を防ぐには、通常充電を選び、不必要な急速充電を控えましょう。

たとえば、時間に余裕のある就寝中の充電時は、発熱の少ない通常充電が最適です。一方で、日中の急なバッテリー切れのときには、急速充電を使うと便利です。

時と場合に合わせて不必要な急速充電を控えると、バッテリーの劣化を抑え、スマホが長持ちでしょう。

スマホの急速充電に必要な機器の選び方

安全かつ快適に急速充電を活用するには、機器選びが重要です。

ここでは、スマホの急速充電に必要な機器の選び方を3つ解説します。

- スマホが急速充電に対応しているか確認する

- USB-PD対応の充電器を選ぶ

- 高品質で耐久性のあるケーブルを選ぶ

スマホの急速充電に必要な機器の選び方がわからない方は、ぜひ参考にしてみてください。

スマホが急速充電に対応しているか確認する

新しい充電器やケーブルを探しはじめる前に、自分のスマホが急速充電に対応しているかを確認しましょう。

スマホが急速充電に対応していない場合、高性能な急速充電器を使っても能力が発揮されず、通常速度でしか充電されません。急速充電に対応しているかは、メーカーの製品仕様を見て確認しましょう。

USB-PD対応の充電器を選ぶ

急速充電器を選ぶなら、iPhoneと一部のAndroidが広く採用している「USB Power Delivery(USB PD)」に対応した充電器を選ぶのがおすすめです。

USB PDはスマホ・タブレット・ノートPCなど、さまざまなデバイスに最適な電力を供給できる規格です。

少し出力に余裕のある充電器を選んでおくと、将来的な機器の買い替えにも対応できます。

高品質で耐久性のあるケーブルを選ぶ

急速充電の性能と安全性を100%引き出すには、ケーブルも急速充電規格に対応し、高品質で耐久性があるものを選びましょう。

低価格なケーブルは内部の銅線が細く保護も不十分なため、熱や断線を生じやすく、発火といった深刻なリスクが高まります。

ケーブルを選ぶときは、安全のためにも純正品や信頼性の高いメーカーの製品を選びましょう。

スマホが急速充電できない時の原因と対処法

スマホの急速充電ができない場合の多くは、単純な見落としや物理的な問題が原因です。

最後に、急速充電ができない時の原因と、対処法を解説します。

- スマホや充電器の規格があっていないから

- 充電ケーブルの劣化や汚れがあるから

- スマホ側の急速充電設定がオフになっているから

原因を知り、対処法を実践して、スマホを快適に使いましょう。

スマホが低速充電になる原因とは?充電に関する悩みを解決します | コラム

スマホや充電器の規格があっていないから

スマホの急速充電ができない原因の多くは、スマホ本体・充電器・ケーブルの規格が急速充電に対応していないからです。

急速充電はひとつでも急速充電に対応していなかったり、USB PDとQuick Chargeのように対応規格が異なっていたりすると、システムが通常充電に切り替わります。

急速充電ができない場合は、3つの機器すべてが同じ規格に対応しているかを確認しましょう。

充電ケーブルの劣化や汚れがあるから

スマホの急速充電ができない場合は、充電ケーブルの劣化や汚れも考えられます。

充電ケーブルは使い続けると徐々に内部が断線し、見た目には問題がなくても正常な電力供給ができなくなることがあります。

また、充電ケーブルの端子にホコリやゴミが詰まると、接触不良を起こして急速充電がおこなわれません。本体の電源を必ずオフにしたうえで、綿棒や柔らかい布を使ってゴミを優しく取り除きましょう。

急速充電ができない場合は、規格だけでなく、充電ケーブルの状態も合わせて確認するのが大切です。

スマホ側の急速充電設定がオフになっているから

スマホの急速充電ができない場合、スマホ側の急速充電設定がオフになっている可能性が少なくありません。

多くのスマホは急速充電対応であれば、対応機器との接続で、急速充電が自動ではじまります。しかし一部のAndroidには、ユーザーが急速充電機能をオン・オフできる設定が用意されています。

OSのアップデートや初期設定により、設定がオフに切り替わっている場合がある点に注意が必要です。機器やケーブルに問題がない場合は、スマホの急速充電設定も確認するとよいでしょう。

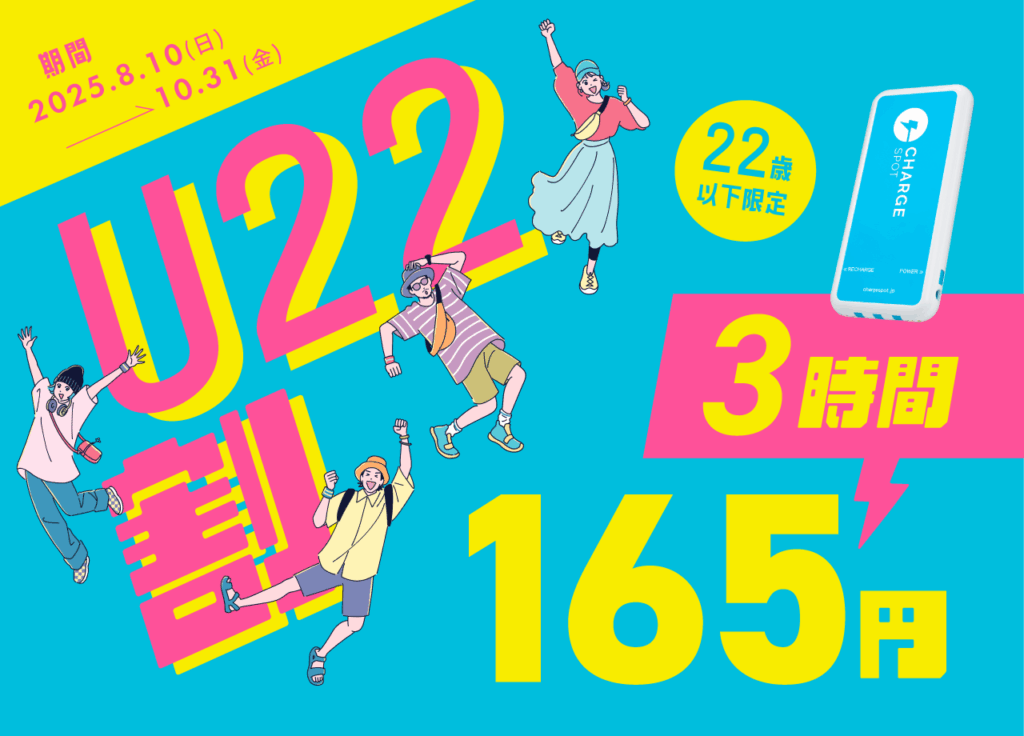

外出時の急なバッテリー切れには「ChargeSPOT」が便利

スマホの急速充電にはバッテリーの劣化や発熱などのデメリットがあるものの、外出先でどうしても充電が必要な場面もあります。

そのようなときに便利なのが、モバイルバッテリーを気軽にレンタルできる「Charge SPOT(チャージスポット)」です。

コンビニや駅、商業施設など全国各地に設置されており、アプリで簡単にバッテリーの貸し出し・返却できます。必要なときに数百円で使えるため、充電器を持ち歩く手間もなく、荷物を減らしたい方にも最適です。

スマホの急な電池切れ対策として、まず一度ChargeSPOTの手軽さを試してみてはいかがでしょうか。