スマホ決済の爆伸でモバイルバッテリー需要が拡大!

近年、外出先など家以外での充電ニーズが急激な高まりを見せています。決済、地図、ポイントカードなど、スマートフォンに集約されているサービスは実にさまざまです。充電がなければ日常生活が立ち行かなくなるシーンも見かけるようになってきました。

こうした背景には、国がキャッシュレス決済を推進している状況も大きく影響しています。本記事では、スマートフォンを取り巻く環境と充電ニーズの関係性に注目し、ビジネスチャンスの可能性について詳しく説明します。

家以外での充電ニーズが拡大中

家以外での充電ニーズが、急激に高まっているのをご存知でしょうか。

スマートフォンは、もはや生活インフラの一部といっても過言ではありません。電子マネーやコード決済、ポイントカード、モバイルオーダーなど、様々なデジタルサービスを担う存在になっています。外出時、「充電が切れて何もできなくなった」と悩む方も少なくありません。

こうした状況を、いち早くビジネスチャンスととらえたのが中国です。中国では「街中どこでもモバイル充電」の文化が根付き、今では1席に1台モバイルバッテリーの筐体があるような飲食店も増えています。

世界の流れから見ても、充電インフラは有望な成長分野です。日本においても「まさに今こそが大きなビジネスチャンス」と、注目が集まっています。

ここに大きな影響を及ぼしているのが、国がキャッシュレス決済を推進しているという事実です。次から詳しく説明していきます。キャッシュレスの変遷と現状

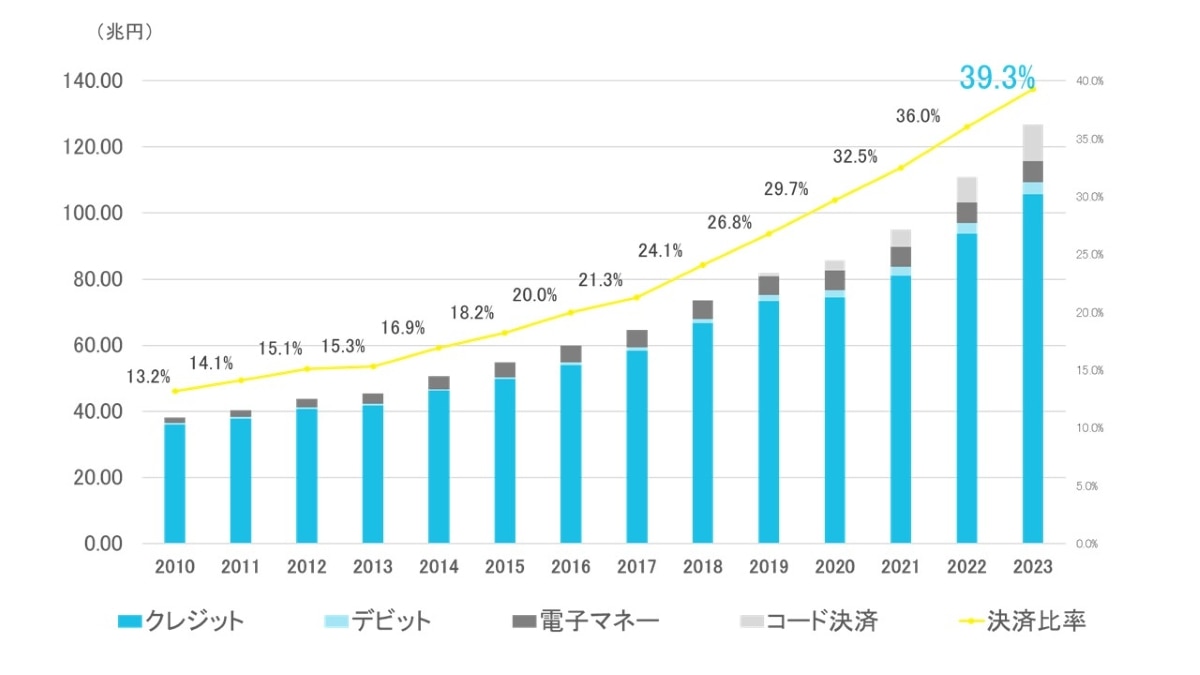

日本のキャッシュレス決済は、2023年で39.3%に達しました。国の目標「2025年6月までに4割」は、想定よりも早いペースで達成が確実視されています。2025年からは新たなフェーズとしてキャッシュレス「世界最高水準の80%」も始まるのではないかというのが、大方の見込みです。

「キャッシュレス4割」の目標は、なぜ想定よりも早い達成見込みとなったのでしょうか。ここでは、その理由や状況について説明します。

「キャッシュレス」の定義

経済産業省の定義によると、「キャッシュレス」とは、「物理的な現金(紙幣・硬貨)を使用しなくても活動できる状態」とのこと。その決済手法に応じて、現在は下記の4種類に大別されています。

| クレジットカード |

|

|---|---|

| デビットカード |

|

| 電子マネー |

|

| コード決済 |

|

しかし、これらの分類は、明確な区別がつきにくくなっているのが現状です。特にコード決済で顕著なように、各種決済手法はスマートフォン上での操作やアプリケーションなどで、近年ではよりシームレスに連携されています。

環境変化をもたらした3つの要因

キャッシュレスに環境変化をもたらした要因は、主に下記の3つが挙げられます。

- スマートフォンの普及・浸透

- 決済に関係した技術の進化

- 政策によるデジタル化の推進

一つずつ詳しく見ていきましょう。

要因1.スマートフォンの普及・浸透

総務省の「令和5年通信利用動向調査(ポイント)」によると、2023年にスマートフォンを保有している世帯の割合は90.6%、携帯電話を加えたモバイル端末全体では97.4%となりました。

スマートフォンの普及にともない、市場でもさまざまなサービスが開発・展開されています。キャッシュレスの分野でも、アプリケーションの活用でクレジットカードや電子マネーとの連携が進み、多様な決済手段が可能となりました。これらの複合的な要因が、キャッシュレス決済全体の活性化を後押ししているといえます。

要因2.決済に関係した技術の進化

認証技術の進化により、接触ICチップを用いたタッチ決済が導入されるなど、キャッシュレス決済の利便性や安全性は、一段と高まっています。

2016年には、QRコードやバーコードを使って支払うコード決済が運用開始になりました。顔認証によるハンズフリー決済のような、より手軽で決済を意識せずに完結できるサービスは、2025年現時点も引き続き実証中です。

また、API連携によって金融機関と決済代行事業者が協力し、利便性の高い金融サービスの提供も進んでいます。

要因3.政策によるデジタル化の推進

キャッシュレス化社会は、日本が目指す未来の国家像です。その基盤となる考え方を示した「society5.0」では、キャッシュレス決済は単なる決済手段ではなく、業務効率化や人手不足対応のように新たな価値を生み出すものとして、広く再定義されています。

実際に、キャッシュレスの決済シーンは広がりました。これまでは個人から事業者への支払いが中心でしたが、近年では行政機関も含めたさまざまな立場の人が、それぞれの場面に応じて支払いや受け取りをおこなっています。

「国全体が一丸となって、デジタル化を推進しよう」というメッセージ性は、ここからもうかがえます。キャッシュレス化が進んでいく未来は必然であり、その先に新たなビジネスチャンスの可能性を見出している人も、少なくはありません。

スマホ決済の急成長で市場は新たなフェーズに突入

ここでは、キャッシュレス決済の内訳から見たスマホ決済の需要について説明します。

「2025年6月までにキャッシュレス4割」は前倒しで達成

「2025年6月までにキャッシュレス化4割」の目標は、2019年に掲げられました。当時の決済比率は26.8%。2023年が39.3%なので、4年で12.5ポイントの伸長です。このままの勢いであれば、おそらく目標の40%は2024年に達成されている見込みです。

想定を上回るスピードで、キャッシュレスは新たな局面を迎えつつあります。

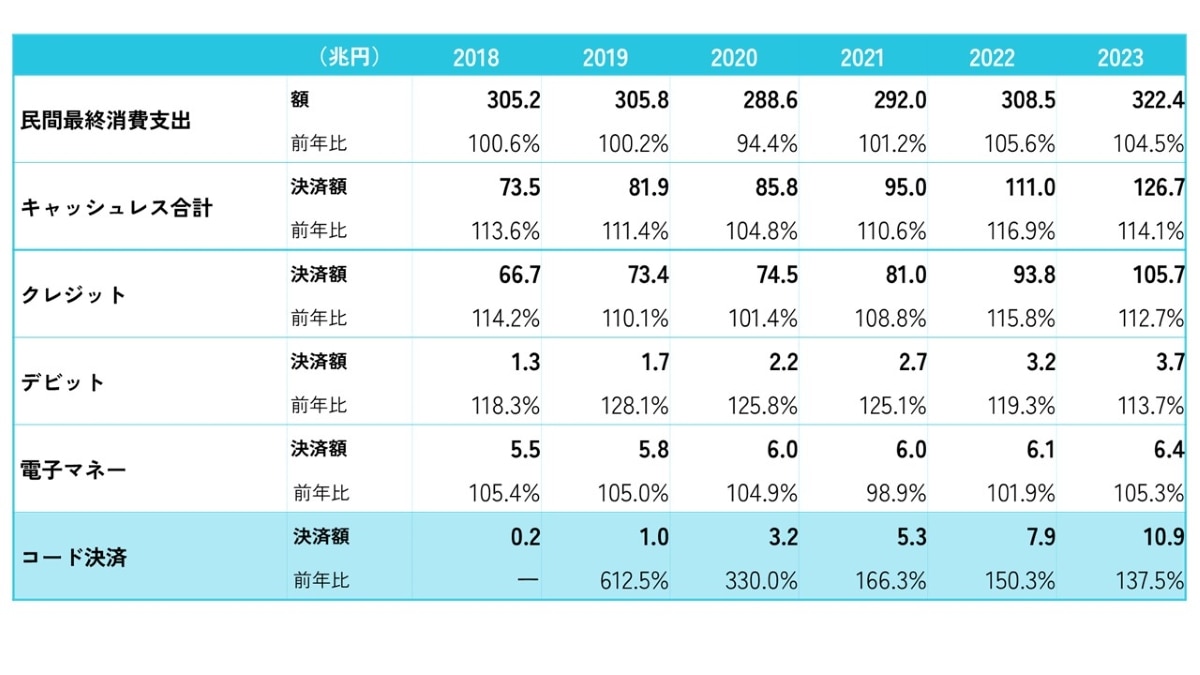

表を見てわかるとおり、キャッシュレス決済はどの手法でも、前年を上回っています。特に注目すべきは、コード決済の急成長です。2019年で示した前年比は612.5%、2023年も137.5%と、すべての手法の中で伸長率1位の座をキープし続けています。

また、キャッシュレス決済の内訳を過去5年間の推移で表した、下記の表をご覧ください。

※決済額の単位は(兆円)

| 2018年決済額 | 5年前比 | 2020年決済額 | 3年前比 | 2023年決済額 | |

| キャッシュレス全体 | 73.5 | 172.4% | 85.8 | 147.6% | 126.7 |

| クレジット | 66.7 | 158.5% | 74.5 | 142.0% | 105.7 |

| デビット | 1.3 | 273.3% | 2.2 | 169.6% | 3.7 |

| 電子マネー | 5.5 | 116.9% | 6.0 | 106.2% | 6.4 |

| コード決済 | 0.2 | 6948.2% | 3.2 | 343.8% | 10.9 |

※経済産業省「2023年のキャッシュレス決済比率を算出しました」より5年前比・3年前比を算出

※決済額は千億の位で四捨五入のため、表記の数字の計算結果と必ずしも一致するとは限りません

経済産業省も触れているとおり、各種決済手法はスマートフォンの媒介でシームレスな連携が図られています。今後は手法間の垣根もますます低くなり、手法ではなく「キャッシュレス化」全体の数値が重要な指針となってくると予想されます。

将来的な目標は「世界最高水準の80%」

「キャッシュレス4割」の目標達成を見届けた後、時代は新たなフェーズに移行します。将来的には「世界最高水準の80%」を目指し、引き続き国が牽引していく方針です。

今後のキャッシュレス決済に求められるものとして、「付加価値の向上」が挙げられました。より、重視されていく傾向がうかがえます。

|

従来の主な取り組み |

今後、加えられる取り組み | |

| 施策 | 数値的な拡大 | 質的なフォロー |

| 例 |

キャッシュレス対応店舗の拡大 |

消費者の利便性向上 |

スマートフォンを取り巻く環境と充電ニーズ

ここでは、インバウンドの側面からみたスマートフォンを取り巻く環境と、充電ニーズについて紹介します。

インバウンドに見る充電ニーズ

インバウンドは国の施策推進も相まって、順調に回復しています。2025年の目標案では、2019年のインバウンド実績(約3,188万人)を上回る訪日外国人旅行客の受け入れが打ち出されました。さらに、「持続可能な観光地域づくりに取り組む地域数」については、2022年の12地域から大幅に増加した100地域を目指しています。

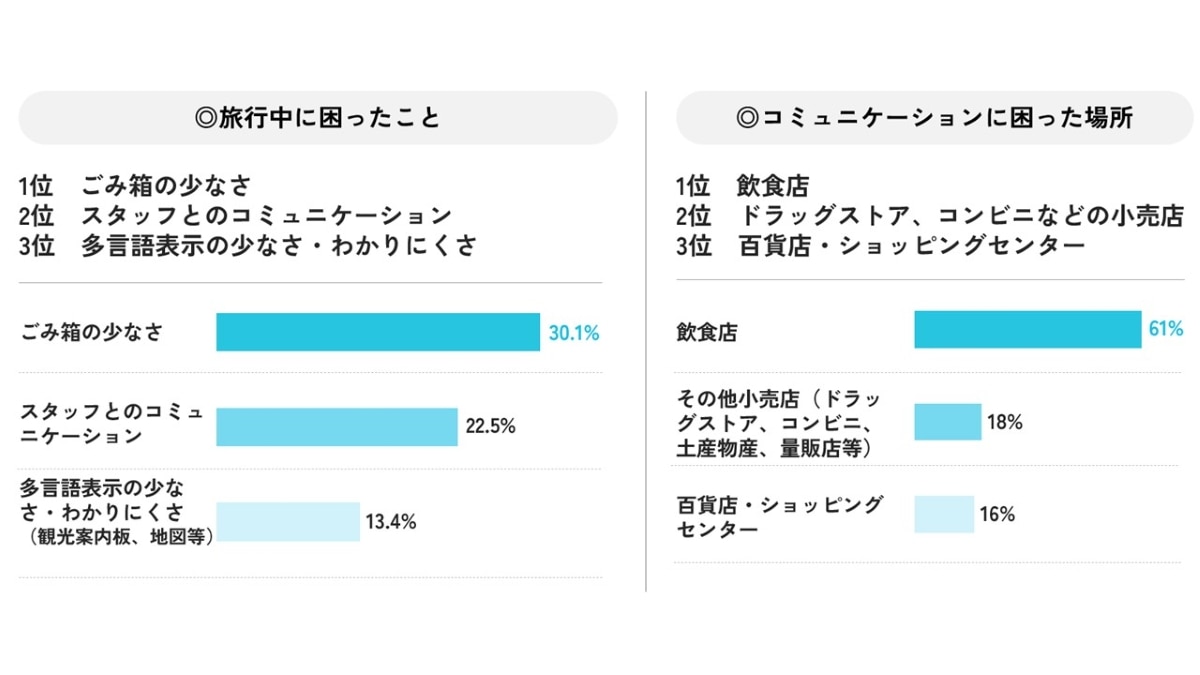

一方で、観光庁(国土交通省)のインバウンド回復戦略「令和5年度 訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート」調査結果からは、課題が浮き彫りになりました。

「旅行中に困ったこと」は「ごみ箱の少なさ」が30.1%で最も多く、「スタッフとのコミュニケーション」は22.5%、観光案内板や地図などの「多言語表示の少なさ・わかりにくさ」が13.4%となりました。いずれも「困った割合」は増加傾向にあります。

「コミュニケーションに困った場所」では「飲食店」が61%で、2位以下に大きな差をつけました。ドラッグストアやコンビニなどの「その他小売店」が18%、「百貨店・ショッピングセンター」が16%と続いています。

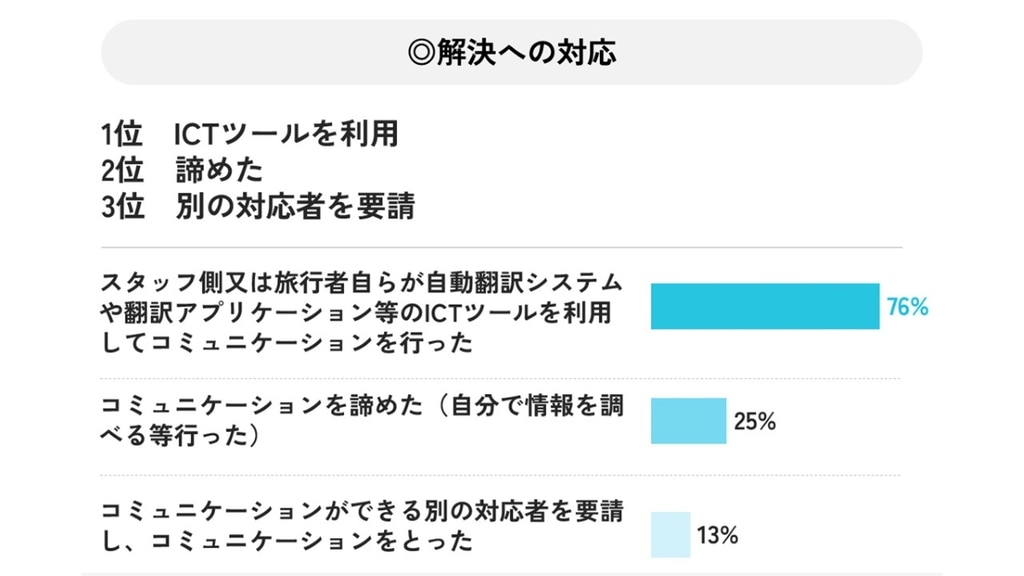

また、困ったときの対応策では、自動翻訳システムや翻訳アプリケーションなどの「ICTツールの利用で課題解決を図った」が76%で1位となりました。

スマートフォンの活用を支えるのが充電機器であることは、今更いうまでもありません。言葉が通じない国で翻訳ツールを失う恐ろしさは、誰もが容易に想像できるのではないでしょうか。

飲食店や小売店はもちろんのこと、インバウンドを見込む多種多様な対象施設で、充電サービスは必要とされています。

スマートフォンのバッテリー劣化による充電ニーズ

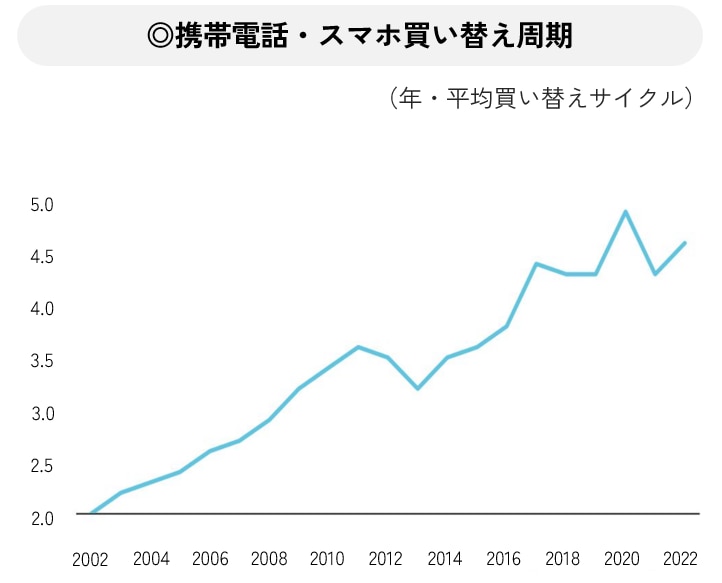

スマートフォン本体を見ても、充電ニーズは明らかです。使うシーンや頻度の増加もさながら、大型化、高性能、通信量の増加などから、バッテリー消費傾向が早く、強くなっています。

※内閣府「2022年度版・消費動向調査」より作成

バッテリーの劣化は、本体の性能向上による負荷や各種アプリの干渉によっても進行します。近年は高画質の動画市場の拡大もあり、充電ニーズはますます高まる一方です。

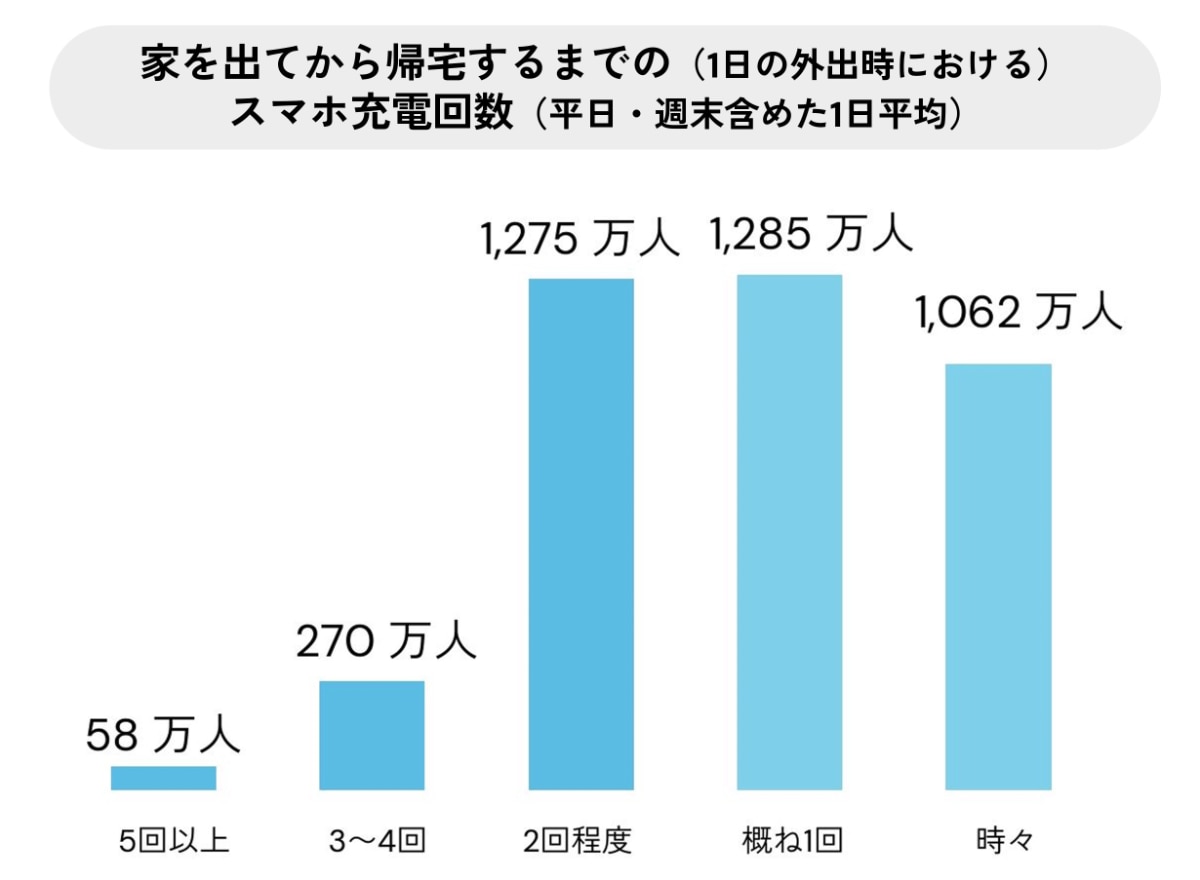

実際に「1日外出した場合、家を出てから帰宅するまでのスマホ充電回数」を調査した結果では、驚くべき結果が表れました。帰宅前にスマホの充電が切れる人は約3,950万人、うち1,600万人は外出時間中、1日に2回以上の充電を必要としているのです。

※備考:日本のスマホユーザー数を9,658万人と推計。出典は、総務省の人口推計(2022年10月1日現在)・令和4年通信利用動向調査 - スマートフォン保有者割合(個人)

※「モバイルバッテリーに関する調査」(2023年4月実施調査-日本)・NHK国民生活時間調査報告書「家にいる時間」「外出時間」調査を基に作成

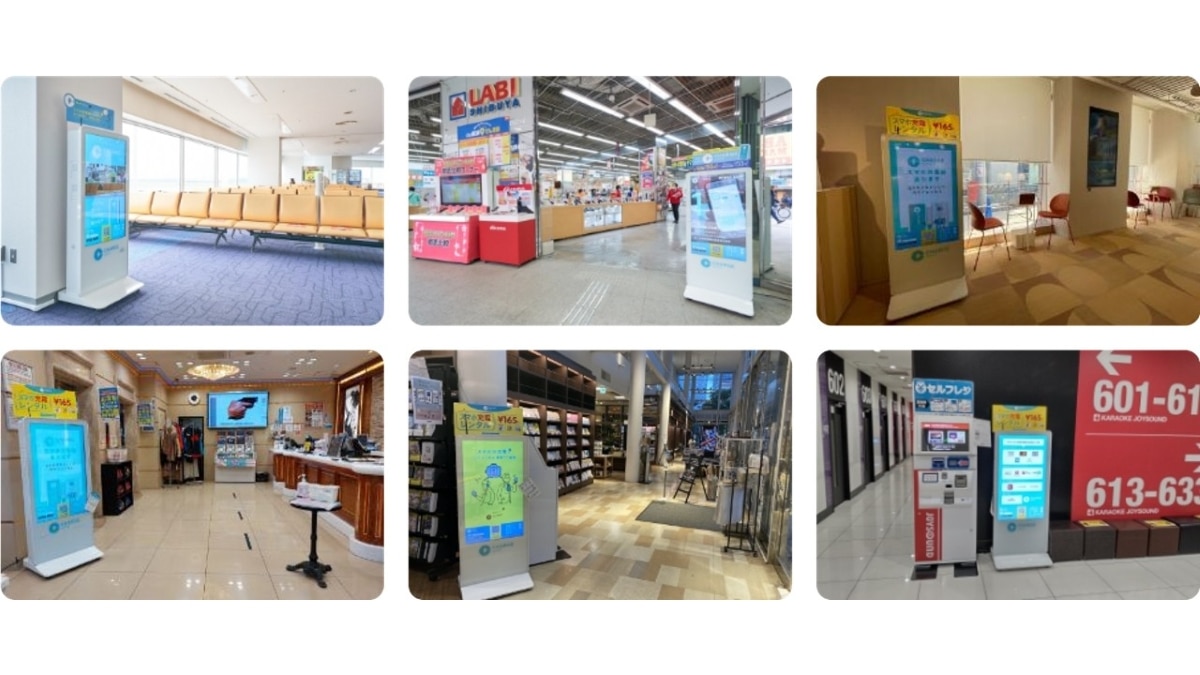

充電ニーズに応えるなら、どこでも借りられてどこでも返せるモバイルバッテリーのChargeSPOTがおすすめです。従来のコンセントやBOX型充電器とは異なり、持ち運びができるため、時間を効率よく使いたいお客様にも喜ばれています。

しかも、ChargeSPOTは、すでにマイバッテリーをお持ちの方からも人気です。2023年4月に実施した「モバイルバッテリーに関する調査(※)」では、「マイバッテリーを所有していてもChargeSPOTを利用してみたい」と答えた方が66%にのぼりました。かさばらないこと、事前の充電準備から解放されることなどが、大きな魅力となっています。

(※モバイルバッテリーに関する調査 マイバッテリー所有者編・2023年4月実施)

そんなChargeSPOTの詳細は、ぜひ資料をダウンロードのうえ、ご確認ください。

ChargeSPOTの設置について詳しくはこちらから!

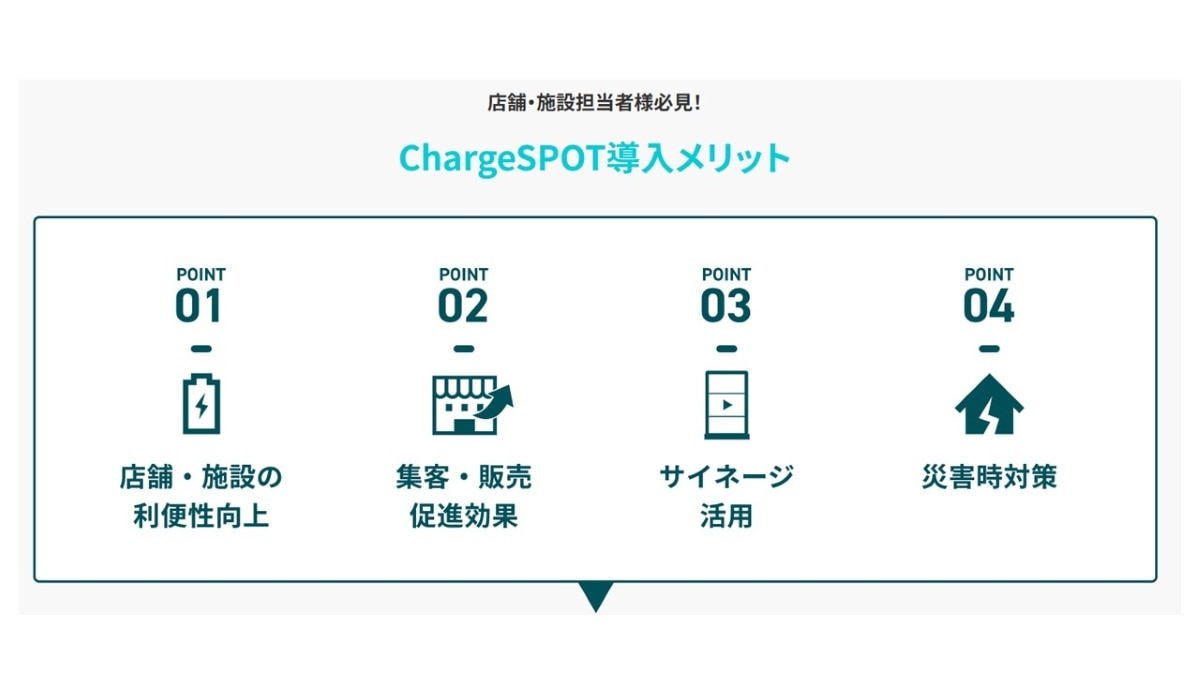

顧客利便性の向上や集客施策、災害時対策にもつながるChargeSPOTの設置について詳しく知りたい方はこちらの資料をぜひご覧ください!

【導入事例紹介】ChargeSPOTはさまざまな課題の解決ツール

ChargeSPOTを活用し、お客様のさまざまなニーズに応えていらっしゃる企業様の例を紹介します。

事例1.株式会社あきんどスシロー様

主な事業内容は、すしレストランの経営。「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」の想いで全国に店舗を展開しています。

| 導入前の課題 |

|

| 導入のきっかけ |

|

| 導入後の効果 |

|

事例2.株式会社すかいらーくホールディングス様

主な事業内容は飲食店の経営。「価値ある豊かさの創造」を理念に掲げ、「食」を通じて社会貢献する企業として、常に顧客視点に立ったサービスを提供しています。

| 導入前の課題 |

|

| 導入のきっかけ |

|

| 導入後の効果 |

|

今こそがChargeSPOTの導入チャンス!取り残されない「充電ニーズ」

スマートフォンは今、多くの方にとってなくてはならない「当たり前のツール」として日常に浸透しています。また、キャッシュレス決済も業務効率化や人手不足対応など、活用の幅が広がっています。

そんな現代社会において、外出時の充電切れは死活問題そのものです。誰もが一度は悩まされた経験があるのではないでしょうか。

ChargeSPOTは、この問題の解決方法に効果的です。ChargeSPOTも充電ニーズのみならず、集客や販売促進、サイネージ活用、災害時対策など、さまざまな課題の解決ツールとして、お客様の期待に応え続けてきています。

アプリでスキャンするだけで使えるモバイルバッテリー「ChargeSPOT」は、従来のコンセントやBOX型充電器とは異なり、ユーザーは借りたモバイルバッテリーの持ち運びが可能です。どこでも借りられてどこでも返せる手軽さが評判で、数多くの企業様に導入いただいています。

ChargeSPOTは基本的に、送られてきた筐体を設置するだけ。コンセントの増設工事のようなコストも面倒なオペレーションも不要で、お得なメリットを享受できます。

ChargeSPOTの設置について詳しく知りたい方は、導入メリットや設置についての詳細をご案内する資料を、ぜひ下記よりご覧ください!

CONTACT

ChargeSPOTの設置について詳しく知りたい方へ

ご不明な点はお気軽に

お問い合わせください

導入事例や筐体設置について

資料でご案内しています!

RELATION